Ein deutsches Unternehmen verlagert Arbeitsplätze in die virtuelle Realität. Das spart Dienstreisen und Zeit und sorgt nicht nur in Corona-Zeiten für ausreichend Abstand zwischen Kollegen. WELT das aufwendige System getestet.

Wenige Zentimeter entfernt steht Carsten Flöth und wedelt aufgeregt mit seiner Hand über einer Waschmaschine auf und ab. Plötzlich drückt er auf einem länglichen Gerät mehrere Knöpfe und die Waschmaschine explodiert – Schrauben, Schläuche, Platten und Dichtungen verteilen sich quer durch eine Lagerhalle und bleiben genauso plötzlich in der Luft stehen. Flöth, grün-weiß kariertes Hemd und hellgrüne Haare, greift ein Teil aus der Luft, dreht es herum und zieht solange daran, bis es grotesk groß ist. Dann hält er es seinem Gegenüber genau zwischen die Augen. Es ist eine unangenehme Nähe in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.

Aber sie ist nicht real. Auch die Fabrikhalle ist fiktiv, die Waschmaschine existiert nicht, sie ist nie explodiert, die Situation gleicht einem Matrix-Effekt. Wer die Computerbrille abnimmt, steht dem echten Carsten Flöth gegenüber, dem „VR Developer“. Er, der eigentlich dunkle Haare hat und ein schwarzes T-Shirt trägt, hat die fiktive Waschmaschinen-Welt programmiert.

Gemeinsam mit einer Handvoll Kollegen steht er in einem Loft im Berliner Stadtteil Kreuzberg unweit vom Kottbusser Tor, wo jedes zweite Gangsterrap-Video Deutschlands gedreht wird. In einer Seitenstraße ist vor vier Monaten die Firma WeAre eingezogen – zwei Tage vor dem Pandemie-Lockdown. Sie verkauft das Programm, in dem sich solche virtuellen Waschmaschinen erschaffen, umkreisen und zerlegen lassen.

Das Corona-Virus mit seinen strengen Abstandsregeln und den Millionen Angestellten, die tagtäglich von zu Hause aus arbeiten, erhöhen die Nachfrage nach virtuellen Arbeitshilfen wie „WeAre Rooms“. Gerade Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus sehen darin den potenziellen Arbeitsplatz der Zukunft für ihre Ingenieure. Mehr und mehr greifen sie auf solche und ähnliche virtuellen Lösungen zurück.

„Deutschland hat Nachholbedarf“

Mit seinem Virtual-Reality-Konferenzsystem könnten komplexe 3D-CAD-Daten einfach und schnell mit Kollegen, Kunden oder Lieferanten weltweit geteilt und bearbeitet werden, sagt WeAre-Chef und Mitgründer Maximilian Noelle. „CAD“ steht für „Computer-aided Design“. Auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie „Rechnergestütztes Konstruieren“ und bedeutet, dass Modelle von Maschinen, Häusern oder komplexen Geräten nicht mehr per Hand gezeichnet, sondern digital und dreidimensional modelliert werden.

Solche Modelle kommen in vielen Branchen zum Einsatz – vom Hausentwurf im Architekturbüro bis zum Autobauer, der damit eine komplette Fertigungsanlage entwirft. Oft arbeiten unzählige Ingenieure an CAD-Modellen, jeder an seinem Rechner mit einem teuren Programm oder sogar mit Ausdrucken und Bildschirmfotos, die um die halbe Welt geschickt werden. Dabei ließen sich die vorhandenen Daten ganz einfach gemeinsam und dreidimensional bearbeiten, sagt Noelle: „Die ganze Wirtschaftswelt redet über die Industrie 4.0, aber gerade in Deutschland gibt es streckenweise noch Nachholbedarf.“

Seine Devise: Es braucht eine Möglichkeit, viele Kollegen in einem virtuellen Raum zu vereinen und dort in Echtzeit an komplexen Daten zu arbeiten. Denn ausgedruckte Blaupausen sorgen in Unternehmen für ein großes Kommunikationsproblem. „Dabei gibt es eine Fehlerquote von bis zu 20 Prozent“, sagt Noelle – zum Beispiel, wenn zwei Ingenieure im Gespräch über Maschinenteile unbewusst aneinander vorbeireden. Solche Probleme will das Unternehmen lösen.

Gegründet haben es Noelle und sein Geschäftspartner Marvin Tekautschitz schon 2017, lange vor der Pandemie und den dazugehörigen Abstandsregeln. Die Firma produziert „Software as a Service“, also Computerprogramme als Dienstleistungsangebot. Sie stellt die Software für den Schritt in die virtuelle Realität bereit.

Interessierte Unternehmen brauchen nur eine VR-Brille und einen aktuellen Computer – keine riesige Rechenmaschine, sondern lediglich einen Desktop-PC oder einen Laptop aus dem Oberklassesegment, den es in jedem Elektronikfachmarkt gibt. Mittlerweile arbeiten 16 Mitarbeiter in Berlin und Bochum für das junge Unternehmen, zu den Finanziers gehören unter anderem die E.ON-Tochter Innogy und die Schauenburg-Gruppe.

Eine Art Netflix für Ingenieure

Kommerzielle VR-Systeme werden bereits seit Mitte der 1990er-Jahre in der Industrie eingesetzt, vorwiegend in großen Unternehmen der Automobil- und Luftfahrtbranche oder im Maschinen- und Anlagenbau. Das Berliner Unternehmen will die virtuelle Realität nun standortübergreifend und kompatibel für den Massenmarkt machen.

Doch wie genau funktioniert das? Die vielfach in Firmen verwendeten CAD-Dateien haben unzählige Unternehmen auf ihren Rechnern schlummern. Nutzen sie die WeAre-Software, können sie entsprechenden Modelle im Internet hochladen und von dort auf die VR-Brille übertragen – eine Art Netflix für Ingenieure.

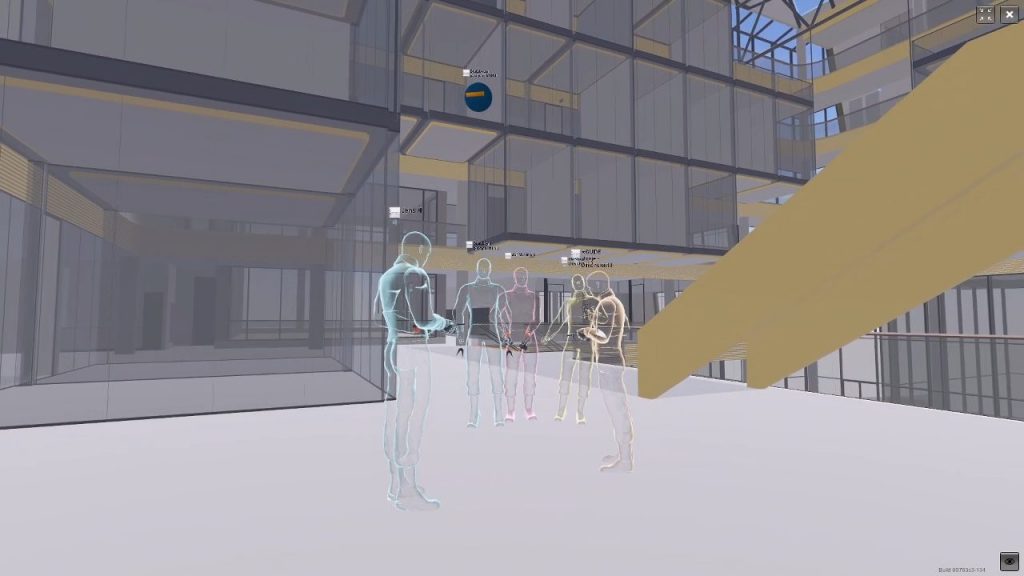

Im Praxistest klappt das fast ähnlich unterhaltsam: Mit zwei Controllern in der Hand kann eine riesige Fabrikhalle beschritten werden, Modelle lassen sich auseinandernehmen und durchleuchten, Tausende Einzelteile können vergrößert werden. Alles kann der Nutzer intuitiv greifen – über den Controller verschmilzt die echte Handbewegung mit der virtuellen Realität. Wer real seine Füße bewegt, läuft auch mit seinem digitalen Alter Ego umher, etwa um eine modellierte Maschine herum.

Zusätzlich lassen sich alle Gegenstände und Teile mit einem fiktiven Stift beschriften und farblich markieren, auf digitalen Anzeigetafeln können Notizen, Dokumente und Fotos gezeigt werden. Die Brille ist gleichzeitig auch Lautsprecher und Mikrofon. Es gibt kaum Limits, weder für die Größe der Modelle noch für die Teilnehmerzahl.

Zahl der Dienstreisen sinkt

Künftig soll die Software noch mehr Einzelteile noch schneller darstellen können. „Allen Teilnehmer werden die relevanten Daten live gestreamt“, sagt Noelle. Somit können Kollegen um den Globus herum alles in Echtzeit erleben, was gerade im Kreuzberger Büro passiert. „Wenn wir von Berlin aus im virtuellen Konferenzraum eine Zylinderkopfdichtung im digitalen Modell anheben, sieht das der Kollege in Toulouse in Echtzeit“, verspricht Noelle.

Das beseitige nicht nur Kommunikationsprobleme, sondern spare auch Kosten – etwa für Dienstreisen. Zwar sei die virtuelle Realität kein Substitut für den persönlichen Kontakt, erklärt der Gründer. Aber: „Kollegen, die an unterschiedlichen Standorten arbeiten, müssen sich für eine dreistündige Absprache zu einem Maschinenteil nicht extra in den Flieger setzen.“

Wie viele Termine die Kunden schlussendlich durch eine VR-Konferenz ersetzen, bleibt ihnen überlassen. Die Firmen könnten sich so nicht nur nachhaltiger positionieren, sie ermöglichen ihren Mitarbeitern auch mehr Flexibilität, skizziert Noelle: „Vormittags kann ich im Büro arbeiten, nachmittags von zu Hause und wenn ich will, arbeite ich für drei Tage an der Ostsee.“ Trotzdem sei es nicht das Ziel der Gründer, Arbeitsplätze oder Schreibtische zu sparen, „sondern Mitarbeitern einen größeren Komfort bei gleichzeitiger Effizienz ihrer Arbeit zu geben.“

Doch der Komfort hat seinen Preis. Das Berliner Unternehmen will seine Kunden dauerhaft binden, verkauft die Software deshalb im Lizenz-Modell mit Verträgen über mehrere Jahre. Ein Starter-Paket aber umfasst drei Lizenzen für jeweils eintausend Euro pro Monat. Für ein Jahr entstehen somit Kosten von 36.000 Euro. Zu den Kunden gehören etwa der Thermomix-Konzern Vorwerk und eine Tochter der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa.

Projektlaufzeiten sollen sich verkürzen

Nutzer des Programms ist auch Jan Buchner, Chef der Abteilung für Projektplanung der SMS Group, einem internationalen Maschinenbauer, der beispielsweise Gieß- und Walzmaschinen für die Metallindustrie herstellt. Seine Firma nutzt derzeit 20 Zugänge zu der VR-Software aus Berlin. Sein Ziel sei es, „in alle Projektabteilungen zu expandieren, was mehrere hundert bis tausend Nutzer ergeben würde“, sagt Buchner.

Aktuell kommt das Konferenzsystem nicht nur bei der Konzeptionierung, sondern auch bei Fertigung, Montage und Inbetriebnahme zum Einsatz. Davon verspricht sich der Konzern eine wesentliche Verkürzung von Projektlaufzeiten, Fehlerkostenminimierung und eine Optimierung der Anlagen über verschiedene Projektphasen hinweg.

„Vorhandene Systeme zur Kommunikation und zur kreativen Lösungsfindung decken nur einen Teil der kognitiven und instinktiven Eigenschaften des Menschen ab“, sagt der Projektplaner. Der Weg in die virtuelle Realität würde menschlichen Gewohnheiten viel eher gerecht werden. Buchner geht deshalb davon aus, dass „Arbeiten in der Virtual Reality ein fester Bestandteil der internationalen Zusammenarbeit im Maschinen- und Anlagenbau wird – unabhängig von Covid-19.“

Die SMS Group ist Teil der wichtigsten deutschen Industriebranche – dem Maschinenbau. Mehr als eine Million Beschäftigte arbeiten allein in den rund 3200 Unternehmen, die im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vertreten sind. Die schiere Größe der Branche verdeutlicht, wie groß das Potenzial der VR-Technik ist.

Viele Unternehmen sind an dem Thema dran

Schon bald könnten immer mehr Firmen entsprechende Programme nutzen: Denn die Bedeutung der Technik steigt, zeigte zuletzt der VDMA IT-Report. Für rund 70 Prozent der befragten Unternehmen ist das Thema relevant. Jeder fünfte Betrieb setzt bereits entsprechende Lösungen ein, in den folgenden Jahren soll der Anteil auf insgesamt 45 Prozent wachsen.

Bei den Einsatzbereichen setzen die Unternehmen ihre Schwerpunkte derzeit vor allem auf den Service, den Vertrieb und die Produktentwicklung. „Neben der Beschleunigung der Produktentstehungsprozesse liegt das besondere Augenmerk auf der Qualitätserhöhung und der Kostensenkung, um die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern“, schreibt der Verband in einem Arbeitspapier.

Was diese steigende Nachfrage für die Arbeitsrealität der Branche bedeutet, weiß Jivka Ovtcharova. „Die virtuelle Realität spielt eine fundamentale Rolle bei der Cyberisierung der deutschen Wirtschaft“, sagt die Leiterin des Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie. Im Unterschied zur Digitalisierung führe die Virtualisierung eine weitere Dimension ein: die Echtzeit.

VR-Technologie täuscht die Sinne, erklärt Ovtcharova, damit jeder sich als Teil einer beliebigen Welt fühlt, die er sich dank tatsächlicher Erlebnisse vorstellen kann. „Deshalb ist VR in erster Linie als ein mentaler Prozess zu verstehen, dessen Ziel nicht die vollständige Wiedergabe der Realität ist, sondern die Akzeptanz der Darstellung als realistisch durch den Menschen“, sagt sie.

Das sei nicht nur für die soziale Interaktion wegweisend, sondern auch in der Wirtschaft, wo etwa die Ideen von Ingenieuren sichtbar und kommunizierbar würden. Das biete Chancen für völlig neue Geschäftsmodelle und Anwendungen – und sorgt tatsächlich auch für eine neue Arbeitsrealität.

VR schafft neue Berufsbilder

„Immersion“ nennen Wissenschaftler den Prozess, wenn der Mensch mit seinem ganzen Körper und seiner Denkweise in eine VR-Umgebung eingebettet wird. „Der Mensch nimmt mit seinen fünf Sinnen gleichzeitig Informationen auf und reagiert beispielsweise mit Sprache, Aktionen und unbewusster Körpersprache“, sagt Ovtcharova. So ermögliche die virtuelle Realität eine nahtlose Interaktion zwischen Mensch und Maschine.

Und das sorgt auch für neue Berufsbilder und Arbeitsmodelle. „Dadurch verlieren Vorurteile, Traditionen und physische Randbedingungen wie die Präsenz vor Ort an Bedeutung“, sagt sie. Für künftige Ingenieure sei deshalb vernetztes Denken so gefragt wie nie zuvor. „Dieser Trend bietet ungeahntes Potential für neue Berufe, Qualifikationen und Geschäftsmodelle.“

Zumindest für WeAre-Chef Maximilian Noelle steht schon jetzt fest, dass diese Entwicklung durch die Pandemie noch deutlich beschleunigt wird. „Unsere Nachfrage hat sich aktuell verfünffacht – trotz Kurzarbeit und Investitionsstopps in Unternehmen“, sagt er. Statt jetzt auf Messen für die Software zu werben, haben die Gründer gleich den kompletten Vertrieb „virtualisiert“. Potenzielle Kunden bekommen nun ein Paket aus Brille, Test-Laptop und Internet-Router per Post geschickt.

Das Konzept scheint aufzugehen: „Wir werden schneller wachsen als erwartet und auch Finanzierungsrunden vorziehen und größer gestalten“, sagt Noelle. Der Plan der Gründer für die nächsten Jahre sieht nun vor: Schneller wachsen, mit mehr Leuten, nicht nur in Europa, sondern ab dem kommenden Jahr auch in den USA und in Asien. In fünf bis sieben Jahren, so hoffen sie bei WeAre, lassen sich VR-Brillen ohne weitere Hardware auf der heimischen Couch nutzen.

Quelle:

Foto: Ausgerüstet mit einer virtuellen Brille und dem passenden Computerprogramm können Ingenieure von jedem beliebigen Ort aus am gleichen Modell arbeiten – we are

https://amp-welt-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp.welt.de/wirtschaft/karriere/article211446945/Virtuelle-Realitaet-So-funktioniert-der-Arbeitsplatz-der-Zukunft.html